La clave para erradicar las enfermedades de raíz no es el fungicida, sino convertir tu suelo en un ecosistema que se defiende solo.

- Fortalecer la estructura física del suelo (drenaje) es el primer paso para evitar la asfixia que debilita las raíces.

- Inocular vida (compost, microorganismos) crea un «ejército» biológico que compite y suprime a los patógenos.

Recomendación: Audita y rediseña tus rotaciones y cubiertas vegetales; son tus fitosanitarios más potentes y rentables a largo plazo.

Como agricultor, conoces bien esa sensación de impotencia: una planta que amarillea, se marchita y muere sin explicación aparente, solo para descubrir que el enemigo estaba bajo tierra, pudriendo las raíces. Ya sea Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia o nematodos, el resultado es el mismo: mermas en la cosecha y una creciente frustración. La respuesta habitual ha sido recurrir a tratamientos curativos, fungicidas y desinfectantes que ofrecen, en el mejor de los casos, un alivio temporal. Son parches costosos que no solucionan el problema de fondo.

Pero, ¿y si el enfoque estuviera equivocado? ¿Y si en lugar de declarar una guerra química a los patógenos, la estrategia más inteligente fuera fortalecer las defensas naturales de nuestro propio campo? La verdadera prevención no reside en atacar síntomas, sino en construir un «sistema inmunitario del suelo». Esto implica tratar el suelo no como un mero soporte inerte, sino como un ecosistema vivo y dinámico. Un suelo bien estructurado, rico en materia orgánica y con una comunidad microbiana diversa y activa es, por sí mismo, un ambiente supresivo donde los patógenos no pueden prosperar.

Este artículo es una guía de medicina preventiva agrícola. No hablaremos de qué químico aplicar cuando el daño ya está hecho, sino de cómo construir la bio-arquitectura y el capital microbiológico de tu suelo para que sea tu primera y más eficaz línea de defensa. Exploraremos cómo el manejo del agua, el compost, la solarización, la elección de portainjertos y las rotaciones estratégicas son las herramientas para blindar tus raíces de forma duradera y rentable, especialmente en el contexto de la agricultura española.

A lo largo de esta guía, desglosaremos las estrategias clave para construir un suelo resiliente y supresivo. Descubrirás técnicas prácticas y fundamentadas para transformar tu enfoque, pasando de la reacción a la prevención proactiva.

Índice de contenidos: Guía para un suelo sano y libre de enfermedades

- El enemigo número uno de tus raíces: cómo combatir el exceso de agua y la asfixia radicular

- Compost: el «probiótico» que protege a tu suelo de las enfermedades

- Solarización: cómo usar el sol de España para «pasteurizar» tu suelo y eliminar patógenos

- La solución bajo tierra: cómo elegir el portainjerto resistente que salvará tu cultivo

- Inocular para proteger: cómo usar hongos y bacterias beneficiosas para defender tus raíces

- Rompe el ciclo: cómo la rotación de cultivos es tu mejor fitosanitario para las enfermedades del suelo

- Cubiertas vegetales: la guía práctica para revivir tu suelo y cumplir con el ecorregimen de la PAC

- Más allá de alternar trigo y cebada: el poder estratégico de la rotación de cultivos en la agricultura moderna

El enemigo número uno de tus raíces: cómo combatir el exceso de agua y la asfixia radicular

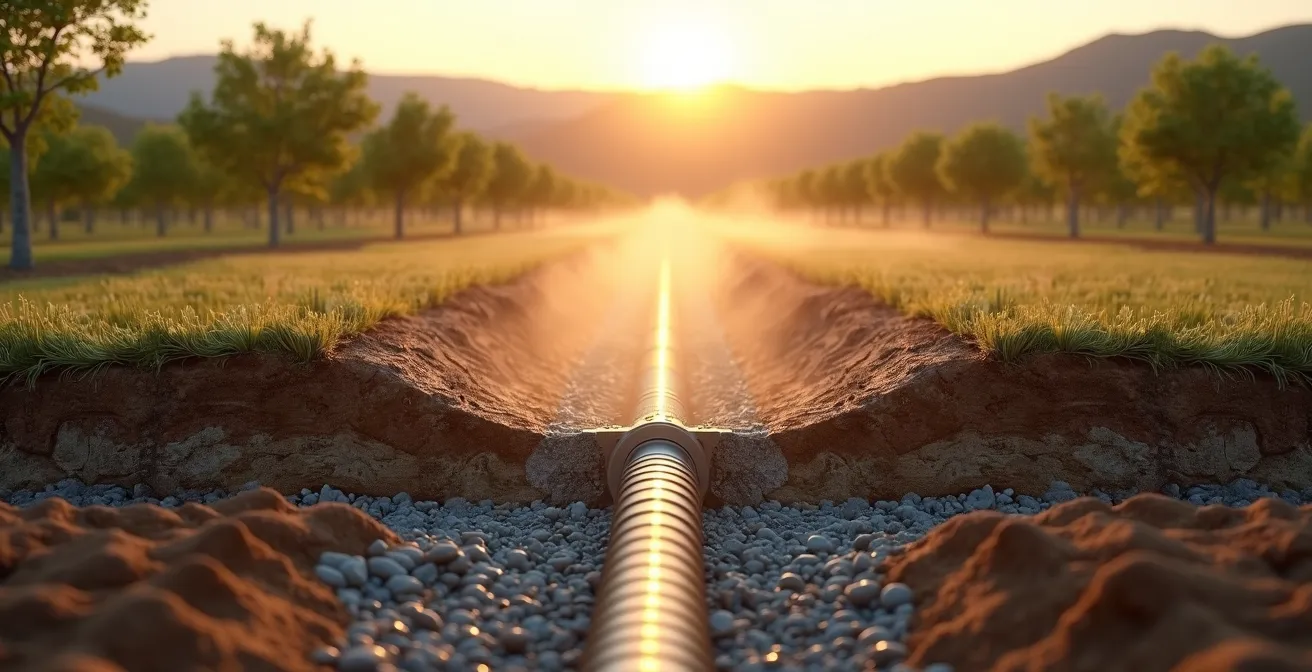

Antes de hablar de hongos o bacterias, debemos abordar la condición que les abre la puerta: la asfixia radicular. Un suelo encharcado o compactado carece de oxígeno, lo que debilita las raíces, las vuelve vulnerables y crea el ambiente anaeróbico perfecto para patógenos como Phytophthora. La gestión del agua y la bio-arquitectura del suelo son, por tanto, el primer pilar de la medicina preventiva agrícola. No se trata solo de no regar en exceso, sino de garantizar que el suelo tenga la capacidad física de drenar y respirar.

La mejora de la estructura es fundamental, especialmente en suelos arcillosos. La adición de enmiendas orgánicas como el compost o el estiércol aumenta la porosidad, mientras que el laboreo profundo rompe las capas compactadas, permitiendo que el agua se infiltre en lugar de estancarse. Un buen drenaje, ya sea mediante zanjas superficiales o sistemas subterráneos, es una inversión directa en la salud radicular. La experiencia tras eventos extremos como las inundaciones de la DANA en España lo demuestra: la primera acción de recuperación es siempre devolver al suelo su capacidad de drenaje. Como se detalla en una guía de recuperación de cultivos post-DANA, la descompactación con cultivadores y laboreo profundo es esencial para que el oxígeno vuelva a circular y se reactive la vida microbiana beneficiosa.

La imagen superior ilustra un sistema de drenaje diseñado precisamente para este fin. Estos canales son la garantía de que, incluso tras lluvias intensas, las raíces no sufrirán por falta de oxígeno. Monitorizar la humedad con herramientas como tensiómetros permite ajustar el riego a las necesidades reales del cultivo y del suelo, evitando excesos que son tanto un desperdicio de agua como una invitación a las enfermedades.

Plan de acción para prevenir la asfixia radicular

- Instalar sistemas de drenaje: Implementa zanjas o tubos subterráneos para evacuar el exceso de agua, especialmente en zonas bajas o con tendencia al encharcamiento.

- Analizar y enmendar el suelo: Realiza análisis de textura para identificar zonas arcillosas y aplica enmiendas orgánicas (compost, estiércol) que mejoren la estructura y la porosidad.

- Practicar laboreo profundo: Ejecuta labores a más de 20 cm de profundidad periódicamente para descompactar las suelas de labor y facilitar el crecimiento radicular y el drenaje.

- Ajustar el riego con precisión: Utiliza tensiómetros u otros sensores para basar las decisiones de riego en datos reales de humedad del suelo, evitando riegos a calendario.

- Aplicar bioestimulantes: Usa productos a base de ácidos húmicos para favorecer el desarrollo de nuevas raíces y mejorar la capacidad del suelo para intercambiar nutrientes.

Compost: el «probiótico» que protege a tu suelo de las enfermedades

Una vez asegurada la correcta estructura física, el siguiente paso es potenciar el capital microbiológico. El compost es mucho más que un simple abono; es un inoculante de vida, un «probiótico» para el suelo. Al aplicarlo, no solo aportamos nutrientes, sino que introducimos una vasta y diversa comunidad de microorganismos beneficiosos. Estas bacterias y hongos compiten con los patógenos por el espacio y los recursos, producen sustancias que inhiben su crecimiento e incluso parasitan a los organismos dañinos. Este fenómeno se conoce como suelo supresivo: un suelo cuya actividad biológica es tan intensa que suprime activamente el desarrollo de enfermedades.

En España, el compostaje de subproductos agrícolas como el alperujo del olivar es una práctica con gran potencial. Aunque estudios económicos iniciales mostraban márgenes ajustados, la valoración de sus beneficios agronómicos y ambientales cambia la perspectiva. Datos de la Junta de Andalucía ya reflejaban en 2009 un volumen de unas 50.000 toneladas de alperujo compostado, una cifra que evidencia el interés creciente en esta práctica. La clave está en la calidad del compost final, que depende de una correcta mezcla de materiales para equilibrar la relación carbono/nitrógeno y garantizar un proceso de maduración adecuado.

La siguiente tabla, basada en datos de un estudio andaluz, muestra cómo diferentes mezclas afectan a la calidad final del compost de alperujo, un recurso abundante en gran parte de España.

| Mezcla | Proporción | pH final | Contenido N | Calidad |

|---|---|---|---|---|

| Alperujo + Hojín + Estiércol | 14/8/2 (volumen) | 8.0 | Medio | Buena |

| Alperujo + Gallinaza | 8:2 (peso) | 7.8 | Alto | Óptima |

| Alperujo + Harina cárnica | 8:2:1 | 8.2 | Muy alto | Excelente |

| Alperujo + Estiércol ovino | 7:3 | 7.9 | Medio | Buena |

La incorporación regular de compost de alta calidad no solo nutre el cultivo, sino que construye una barrera biológica resiliente. Es la forma más directa de invertir en la inmunidad del suelo, transformando un simple sustrato en un ecosistema vivo y protector.

Solarización: cómo usar el sol de España para «pasteurizar» tu suelo y eliminar patógenos

En ocasiones, la carga de patógenos en un suelo es tan alta que se necesita una medida de «reseteo» antes de poder reconstruir su salud. La solarización es una técnica de desinfección no química que utiliza la energía del sol, un recurso abundante en España, para «pasteurizar» la capa superficial del suelo. El proceso consiste en cubrir el suelo húmedo con un plástico transparente durante los meses de más calor (julio y agosto). El calor atrapado puede elevar la temperatura del suelo por encima de los 50-60°C, niveles letales para muchos hongos, bacterias, nematodos y semillas de malas hierbas.

La evolución de esta técnica es la biosolarización, que combina la solarización con la incorporación de materia orgánica fresca (estiércol, restos de cosecha…). La descomposición de esta materia orgánica en condiciones de alta temperatura y anaerobiosis libera gases y compuestos con efecto biofumigante, potenciando la acción desinfectante. Un estudio sobre la desinfección de suelos en los invernaderos de Almería revela un cambio de paradigma: si en 2005 solo el 8% de los agricultores usaba solarización, en 2019 ya era el método mayoritario, con un 70,3% de agricultores que la aplicaban. Este mismo estudio fue el primero en citar la práctica de la biosolarización, mostrando su creciente adopción.

Una preocupación común es si este proceso térmico elimina también los microorganismos beneficiosos. La investigación sugiere que, si bien hay un impacto inicial, muchas poblaciones de bacterias y hongos beneficiosos son más termorresistentes o se recuperan mucho más rápido que los patógenos. De hecho, la biosolarización puede crear un vacío biológico que, si se gestiona bien (por ejemplo, con una posterior inoculación de compost), favorece la colonización por parte de microorganismos beneficiosos, dificultando el reestablecimiento de los dañinos. Es una forma de «limpiar la casa» antes de traer a los «inquilinos» deseados.

La solución bajo tierra: cómo elegir el portainjerto resistente que salvará tu cultivo

En los cultivos leñosos, que ocupan una superficie significativa en España, la prevención de enfermedades del suelo comienza incluso antes de la plantación. La elección del portainjerto o patrón es una de las decisiones más críticas y duraderas que un agricultor puede tomar. Un portainjerto no es solo el sistema radicular de la planta; es su primera línea de defensa genética contra patógenos edáficos y su herramienta de adaptación a condiciones adversas del suelo, como la caliza, la salinidad o la propia asfixia radicular.

Para cultivos como el viñedo, los frutales o el olivar, existen patrones desarrollados específicamente para resistir o tolerar enfermedades devastadoras como la verticilosis (Verticillium dahliae), la fitoftora o los nematodos. Ignorar esta herramienta es renunciar a una protección incorporada de serie. Por ejemplo, en el cultivo del pistacho, muy sensible a la asfixia y la verticilosis, plantar sobre patrones no adaptados a suelos pesados o con mal drenaje es una sentencia de fracaso casi segura. El primer pilar para la rentabilidad es un suelo con buen drenaje, y el segundo, un portainjerto que tolere las condiciones existentes.

La decisión debe basarse en un conocimiento profundo de la parcela. Es imprescindible realizar un análisis del suelo para conocer su textura y un análisis fitopatológico para identificar la presencia de patógenos clave. Con esa información, se puede seleccionar el portainjerto que ofrezca la combinación de resistencias más adecuada. En un país con más de 5,2 millones de hectáreas de cultivos leñosos, la correcta elección del material vegetal es una estrategia de bioseguridad a nivel nacional. Invertir tiempo y recursos en esta elección inicial ahorrará incontables costes en tratamientos y pérdidas de cosecha en el futuro.

Inocular para proteger: cómo usar hongos y bacterias beneficiosas para defender tus raíces

Si el compost es el «probiótico» generalista, la inoculación con microorganismos específicos es la «vacuna». Esta estrategia consiste en introducir deliberadamente en el suelo altas concentraciones de cepas seleccionadas de hongos y bacterias beneficiosas, conocidas como Agentes de Control Biológico (ACB). Estos aliados microscópicos, como las especies del hongo Trichoderma o las bacterias del género Bacillus o Pseudomonas, actúan de múltiples formas para proteger las raíces.

Algunos son hiperparásitos, atacando y alimentándose directamente de los hongos patógenos. Otros son competidores feroces que colonizan la rizosfera (la zona del suelo que rodea las raíces) tan rápidamente que no dejan espacio ni alimento para los organismos dañinos. Además, muchos de ellos producen antibióticos naturales o inducen en la planta un estado de alerta conocido como Resistencia Sistémica Inducida (ISR), que es como activar el sistema inmunitario de la propia planta para que se defienda mejor. Aplicar estos productos en el momento de la siembra o el trasplante asegura que las jóvenes raíces estén protegidas desde el primer día.

Lo más fascinante es que nuestros propios suelos, si se gestionan bien, ya albergan un tesoro de estos protectores. Una investigación del IFAPA en Almería constató que, tras la biosolarización, no solo sobrevivían bacterias antagonistas nativas, sino que su población se veía favorecida. Como concluye el informe sobre esta investigación, estas bacterias mostraron una gran eficacia contra patógenos como Fusarium o Phytophthora, abriendo la puerta a fomentar suelos naturalmente supresivos. La inoculación, por tanto, puede ser tanto la introducción de cepas comerciales como el fomento de las poblaciones nativas a través de prácticas como el uso de compost y la agricultura de conservación.

Rompe el ciclo: cómo la rotación de cultivos es tu mejor fitosanitario para las enfermedades del suelo

Muchos patógenos del suelo son especialistas: han evolucionado para atacar a una familia de plantas concreta. Cuando cultivamos el mismo producto año tras año en la misma parcela (monocultivo), les ofrecemos un bufé libre ininterrumpido. Sus poblaciones se multiplican en el suelo, sus estructuras de resistencia (esclerocios, oosporas) se acumulan y la presión de la enfermedad se vuelve insostenible. La rotación de cultivos es la estrategia más antigua, barata y eficaz para romper este ciclo fatal.

Al introducir un cultivo de una familia botánica diferente, le «cortamos el grifo» al patógeno. Si el hongo que ataca a tu patata (una solanácea) no encuentra un huésped compatible al año siguiente porque has plantado una leguminosa o un cereal, su población disminuirá drásticamente por falta de alimento. Una rotación bien diseñada es un fitosanitario biológico. Para ser efectiva, debe ser lo más larga y diversa posible. Alternar simplemente trigo y cebada, ambos cereales, tiene un efecto limitado. La verdadera potencia reside en alternar familias: gramíneas, leguminosas, brasicáceas, compuestas…

Además del control de enfermedades, la rotación ofrece múltiples beneficios que refuerzan la salud general del suelo. La inclusión de leguminosas (veza, yeros, guisantes) fija nitrógeno atmosférico, reduciendo las necesidades de fertilizantes. Cultivos con sistemas radiculares profundos y pivotantes, como el girasol o la colza, ayudan a descompactar el suelo. Algunas brasicáceas, como la mostaza, tienen un efecto biofumigante al liberar compuestos tóxicos para los patógenos durante su descomposición. La rotación es, en esencia, una herramienta multifuncional para gestionar la fertilidad, la estructura del suelo, las malas hierbas y las enfermedades de forma integrada.

Cubiertas vegetales: la guía práctica para revivir tu suelo y cumplir con el ecorregimen de la PAC

Dejar el suelo desnudo, especialmente en cultivos leñosos como el olivar o el viñedo, es una de las prácticas más perjudiciales para su salud. Un suelo sin protección está expuesto a la erosión por el agua y el viento, a la compactación por el impacto de la lluvia y a la pérdida de materia orgánica por la radiación solar. Las cubiertas vegetales, ya sean sembradas o espontáneas gestionadas, son el «vendaje» vivo que protege, alimenta y revitaliza el suelo.

Una cubierta vegetal actúa como un cultivo de servicio. Sus raíces mejoran la estructura del suelo y su biomasa, una vez segada e incorporada, se convierte en materia orgánica, el alimento fundamental para la microbiota beneficiosa. Además, una cubierta de leguminosas puede fijar nitrógeno, mientras que una de flores atrae a fauna auxiliar que ayuda en el control de plagas. En el contexto español, la adopción de estas prácticas se ve además incentivada por la nueva Política Agraria Común (PAC) y sus ecorregímenes, que recompensan económicamente a los agricultores que implementan cubiertas vegetales en leñosos o practican la siembra directa en herbáceos. Es una oportunidad única para alinear la rentabilidad económica con la sostenibilidad agronómica. De hecho, prácticas como esta son clave para aumentar el 10,79% de la superficie agrícola española ya destinada a producción ecológica, según datos del MAPA.

La elección de la especie o mezcla de la cubierta dependerá del objetivo principal y de la zona geográfica, como se muestra en la siguiente tabla adaptada al contexto español.

| Región | Cultivo | Tipo cubierta | Objetivo principal |

|---|---|---|---|

| Jaén | Olivar | Gramíneas perennes | Control erosión |

| Penedès | Viñedo | Leguminosas anuales | Fijación nitrógeno |

| La Rioja | Viñedo | Mezcla flores | Fauna auxiliar |

| Castilla y León | Cereal | Veza/Yeros | Mejora estructura |

Como se destaca en un análisis sobre las herramientas para la salud del suelo, la nueva PAC reconoce que estas prácticas no solo mejoran el valor productivo de la tierra, sino que también generan servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, que pueden ser recompensados. Implementar cubiertas vegetales es, por tanto, una decisión inteligente desde el punto de vista agronómico, ambiental y económico.

Puntos clave a recordar

- La prevención de enfermedades del suelo se basa en fortalecer el «sistema inmunitario» de la tierra, no en atacar patógenos con químicos.

- La gestión del agua y la mejora de la estructura del suelo (drenaje, descompactación) son el primer paso indispensable para evitar la asfixia radicular.

- Estrategias biológicas como el uso de compost, la inoculación de microorganismos beneficiosos, las rotaciones largas y las cubiertas vegetales crean un ecosistema supresivo que protege activamente las raíces.

Más allá de alternar trigo y cebada: el poder estratégico de la rotación de cultivos en la agricultura moderna

Hemos recorrido un arsenal de estrategias preventivas, desde la bio-arquitectura del suelo hasta la guerra biológica a escala microscópica. Todas ellas convergen en un principio fundamental: la diversidad. La rotación de cultivos, lejos de ser una práctica anticuada, emerge como la piedra angular que integra y potencia todas las demás. No se trata de una simple alternancia, sino de una planificación estratégica a largo plazo que gestiona el capital biológico y físico de nuestra explotación. En un mundo donde, según informes de la FAO, se estima que más del 90% de los terrenos agrícolas del planeta estarán degradados para 2050, el monocultivo es un lujo que no podemos permitirnos.

La agricultura moderna nos dota de herramientas para elevar la rotación a un nuevo nivel de precisión. Los mapas de rendimiento nos permiten identificar zonas de diferente productividad dentro de una misma parcela. El análisis de suelo por zonas nos ayuda a seleccionar cultivos adaptados a las características específicas de cada área. La integración de cultivos de servicio no comerciales, como las cubiertas vegetales, entre los cultivos principales, permite mejorar activamente el suelo en las ventanas de oportunidad. El software de gestión agrícola, finalmente, nos ayuda a planificar rotaciones flexibles que se adapten no solo a las necesidades agronómicas, sino también a las fluctuaciones del mercado.

Adoptar este enfoque preventivo y holístico es un cambio de mentalidad. Requiere observación, planificación y un entendimiento profundo del suelo como un aliado. Pero los resultados son transformadores: una reducción drástica de la dependencia de insumos químicos, una mayor resiliencia de los cultivos frente a los vaivenes climáticos y, en definitiva, una explotación más sostenible y rentable. Blindar tus raíces es la inversión más segura para garantizar la cosecha del mañana.

Para aplicar estos principios de manera efectiva, el siguiente paso es realizar una auditoría completa de la salud de tu suelo y diseñar un plan de manejo integrado a 3-5 años. Evalúa dès maintenant la solución más adaptada a tus necesidades específicas.